[DECOUVREZ LES RÉSULTATS DES ÉTUDES MENÉES PAR LES STAGIAIRES EN 2025]

Zélie SARRET,

Etudiante de Master 2 Géodynamique et Géomatériaux à l’Université de Montpellier

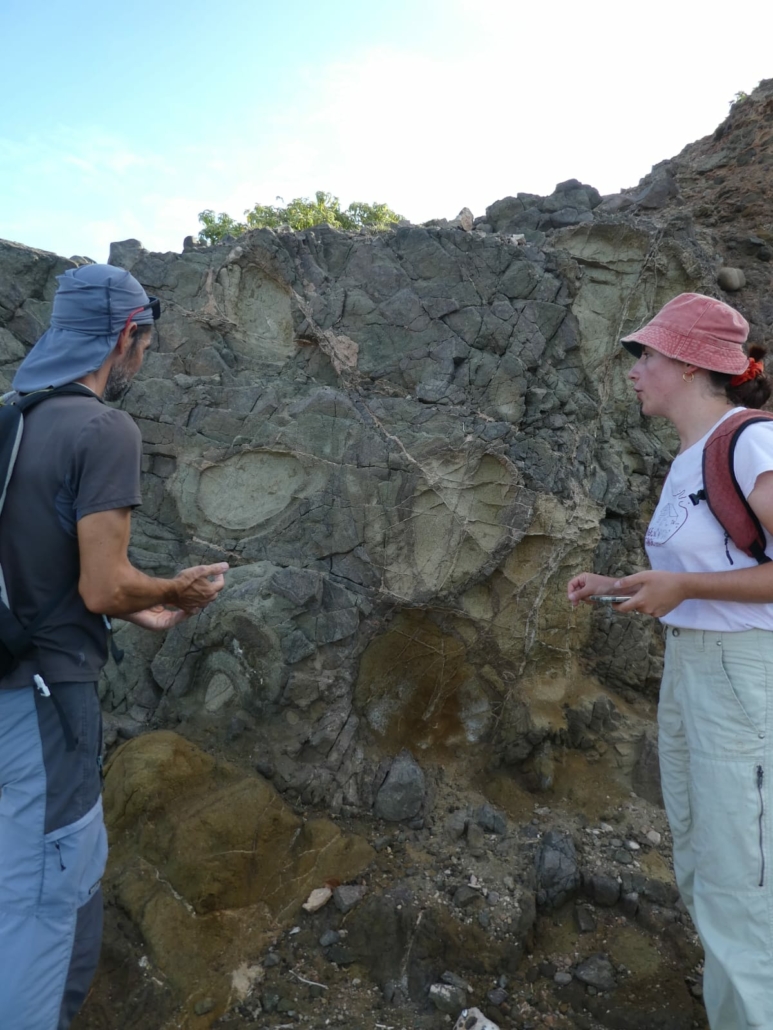

J’ai réalisé un stage de six mois en co-encadrement entre l’association Titè et les universités des Antilles et de Montpellier. Cette étape s’est déroulée en deux parties distinctes : trois mois de terrain sur l’île de La Désirade, suivis de trois mois au laboratoire Géosciences Montpellier.

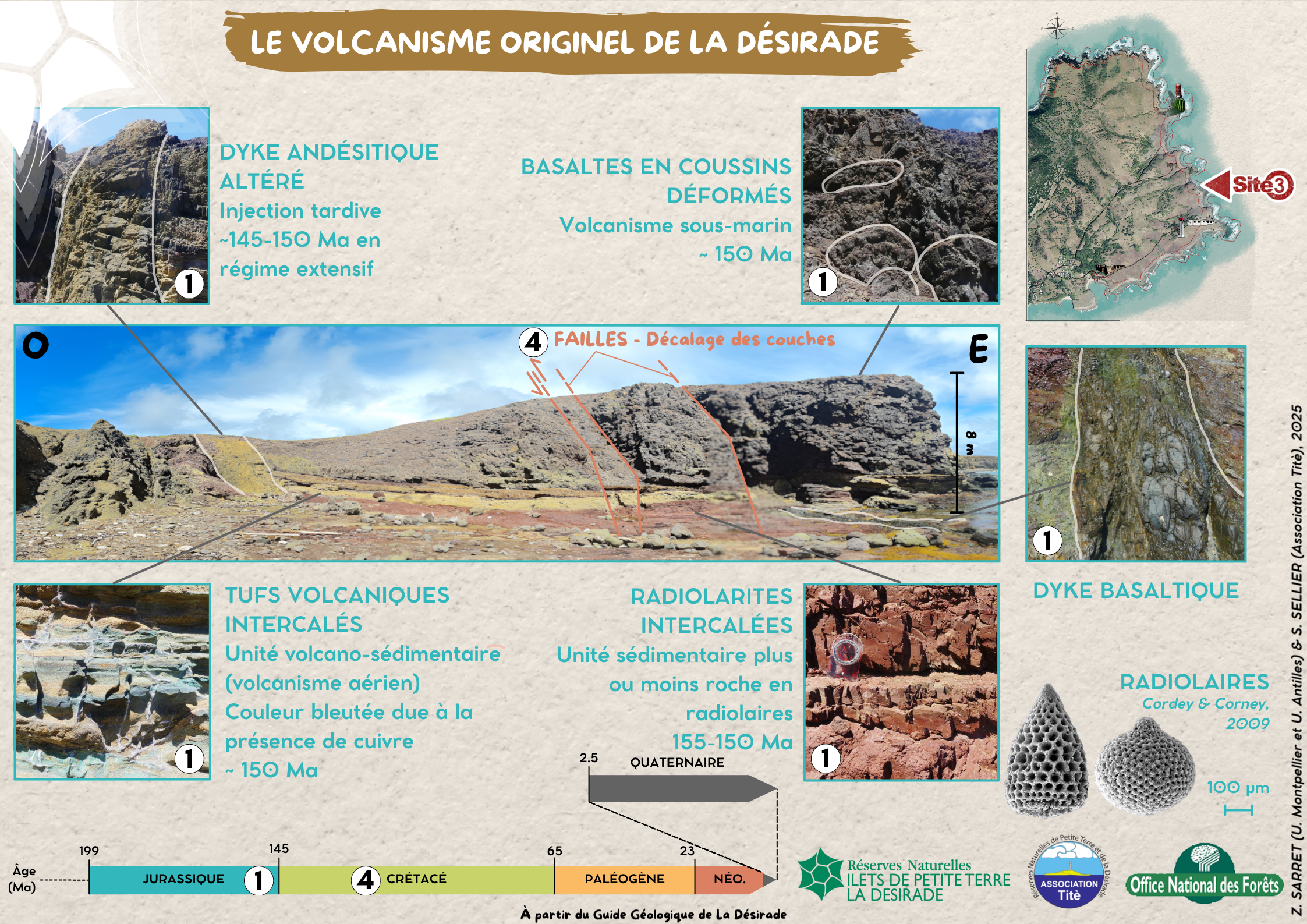

À partir de la mi-janvier, j‘ai parcouru la réserve géologique de La Désirade afin d’approfondir la connaissance de ces roches magmatiques et de leur évolution. Je me suis intéressé aux mouvements tectoniques qui les ont façonnées au cours de leur histoire.

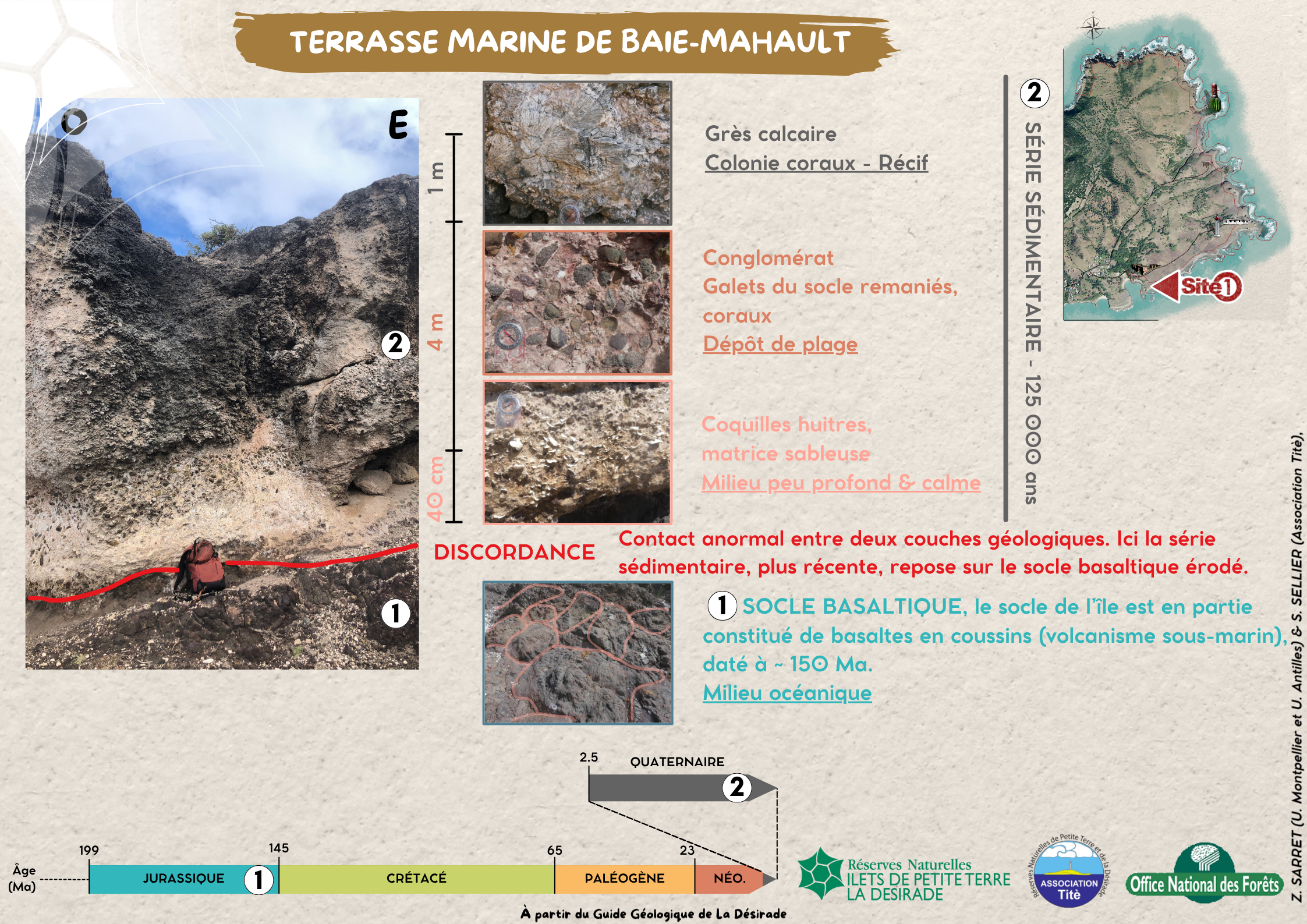

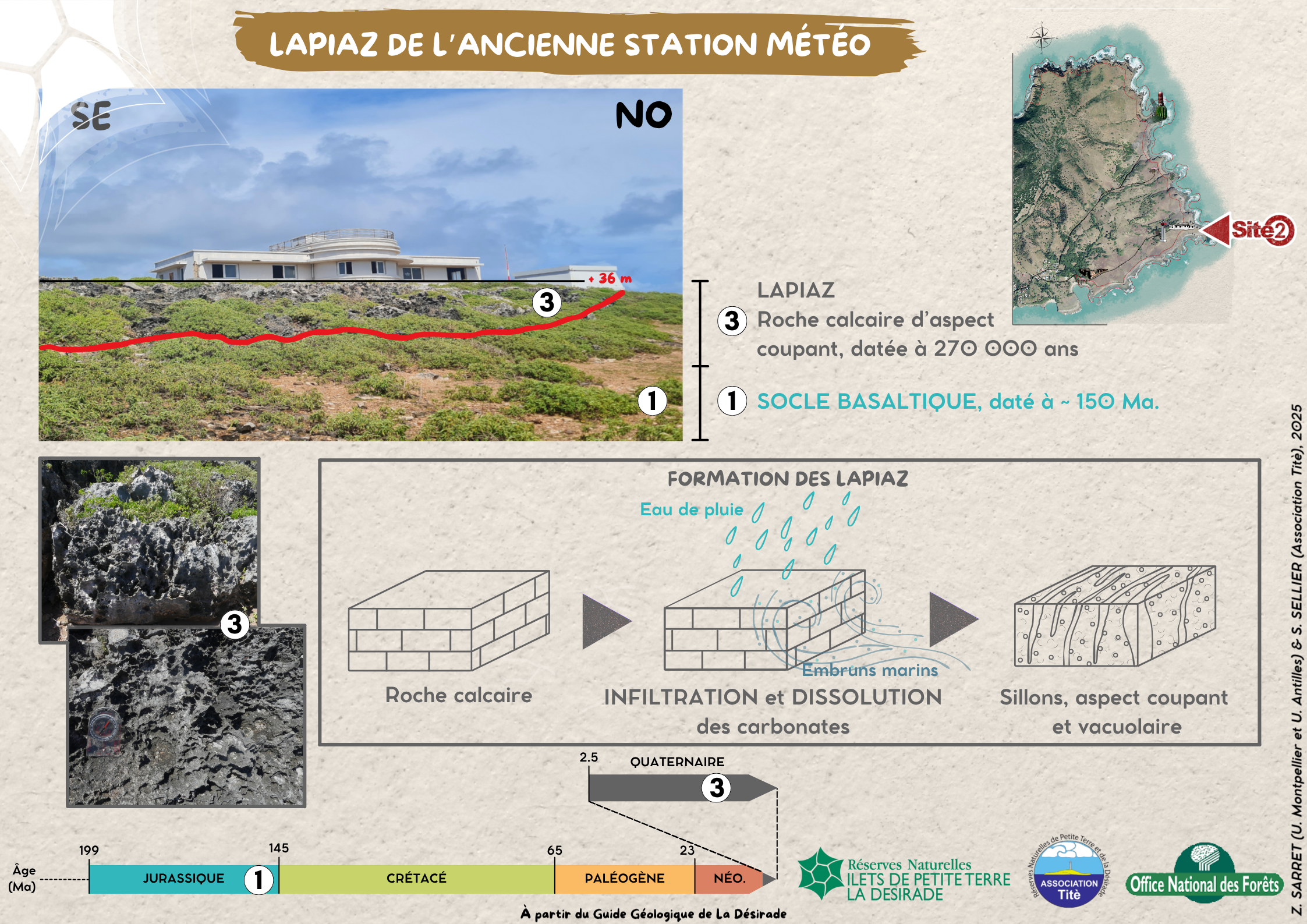

Cette étude a confirmé que les basaltes et granites se sont formés il y a environ 150 millions d’années sur les côtes Pacifiques Ouest-Américaines, à une époque où la plaque Caraïbe n’existait pas encore. Celle-ci est apparue il ya environ 90 millions d’années et a migré vers l’est, repoussant progressivement La Désirade jusqu’à sa position actuelle. Le plateau calcaire, plus récent (environ 7 millions d’années), correspond à d’anciens récifs coralliens. Ainsi, La Désirade constitue un fragment unique et ancien, enchâssé dans l’arc volcanique actif des Petites Antilles.

Panneaux de vulgarisation – Zélie SARRET

Découvrez en images la restitution des résultats de cette étude, présentée aux habitants de La Désirade

Malo CROGUENNEC,

Etudiant en Master 2 « Aménagement du Littoral et de la Mer » à Nantes

A partir de mars, j’ai eu le plaisir de réaliser un stage au sein de l’association Titè. Ma mission principale a consisté à réaliser un Diagnostic d’Ancrage Territorial (DAT) de la Réserve Naturelle des îlets de Petite Terre. L’objectif était d’analyser la manière dont les acteurs locaux perçoivent et s’approprient cet espace protégé.

Ce travail s’est appuyé sur la participation active des acteurs locaux pour évaluer leur niveau de connaissance de la réserve, l’intérêt qu’ils lui portent et leur implication dans sa gestion. Les entretiens menés auprès des habitants, des professionnels et des élus locaux ont permis de dresser un état des lieux clair des perceptions et des attentes locales vis-à-vis de Petite-Terre.

Les résultats révèlent une adhésion générale : tous reconnaissent la valeur écologique du site et la nécessité de le préserver, et beaucoup expriment une fierté de compter Petite-Terre parmi les richesses du patrimoine local.

Toutefois, le diagnostic met en lumière des attentes encore insatisfaites : Certains acteurs du territoire regrettent de ne pas être assez consultés et souhaitent une plus grande implication dans la gestion de la réserve.

Fort de ces enseignements, ce diagnostic propose plusieurs recommandations concrètes pour renforcer l’intégration locale de la réserve. Elles incluent l’amélioration de la communication locale et de la sensibilisation du public, la valorisation des retombées de la réserve pour le territoire, ainsi qu’une gouvernance plus participative associant davantage les acteurs locaux. En somme, cette démarche participative illustre l’intérêt d’une gestion plus collaborative des espaces naturels protégés, où la conservation gagne en efficacité lorsque les communautés locales se l’approprient et y contribuent activement.

Découvrez les résultats du Diagnostic d’Ancrage Territorial de la Réserve Naturelle des îlets de Petite Terre

Mathis BAHUAUT,

Etudiant en Master 2 « Aménagement du Littoral et de la Mer » à Nantes

Je rejoins l’association Titè en tant que stagiaire pour 6 mois afin de travailler sur le diagnostic de vulnérabilité au changement climatique de la Réserve Naturelle Nationale des Îlets de Petite Terre. J’ai choisi d’effectuer ce stage car le contexte insulaire représente un véritable laboratoire à ciel ouvert pour observer et comprendre les impacts du changement climatique. À travers cette mission, j’ai pu contribuer au développement d’outils de gestion résilients, permettant d’adapter la réserve aux défis environnementaux à venir et de préserver cet écosystème unique.

Le Diagnostic de Vulnérabilités et d’Opportunités (DVO) met en évidence une forte exposition de la réserve aux aléas climatiques, notamment à l’érosion côtière, aux submersions marines et aux cyclones, qui menacent directement les milieux littoraux et les espèces qui y dépendent. Les tortues marines, sternes et formations végétales halophiles apparaissent parmi les plus vulnérables face à la réduction des habitats de ponte et de nidification. La pression touristique, bien que maîtrisée, accentue localement ces fragilités, tout comme les contraintes logistiques liées à l’insularité.

Malgré ces vulnérabilités, la réserve dispose de nombreux atouts : une équipe de gestion investie, un fort ancrage partenarial et une reconnaissance institutionnelle importante. Ces éléments constituent une base solide pour renforcer la résilience du site, améliorer le suivi des dynamiques côtières et intégrer plus systématiquement les enjeux climatiques dans la gestion future de la réserve.